티스토리 뷰

목차

더 후(The Who)는 1960년대 영국 록의 혁신을 이끈 밴드로, 모드(Mod) 문화의 대변자이자 무대 위 파격적인 퍼포먼스와 강렬한 사운드로 유명합니다. 지금 현재도 활동 중이기에 롤링스톤즈와 함께 현존하는 최고참밴드이기도 합니다.

레드제플린과 블랙사바스부터 오아시스, 그린데이까지 지대하게 영향을 끼친 밴드입니다. (멤버들의 나이가 80이네요.) 이 글에서는 젊은 세대가 이해하기 쉽게 더 후의 음악적 특징, 모드 문화 속 위치, 그리고 대표곡을 살펴보겠습니다.

모드 문화와 더 후의 연결고리

더 후의 시작은 1960년대 초 런던이었습니다. 당시 젊은이들 사이에서 유행하던 모드(Mod) 문화는 날카로운 패션 감각, 스쿠터, 재즈·R&B 기반 음악을 특징으로 했습니다. 더 후는 이런 모드족의 정서를 그대로 음악에 담아냈습니다. 시작은 스쿨밴드였습니다. 기타리스트 피트 타운젠드(Pete Townshend)의 공격적인 코드 스트로크, 로저 달트리(Roger Daltrey)의 카리스마 넘치는 보컬, 존 엔트위슬(John Entwistle)의 안정적인 베이스, 그리고 키스 문(Keith Moon)의 폭발적인 드러밍이 만나, 기존 팝보다 훨씬 거칠고 에너제틱한 사운드를 완성했습니다.

멤버 네 명이 모두 대단한 연주실력으로 각 분야의 열손가락에 꼽히는 인물들입니다. 더 후도 괴물들의 집합이라고 볼 수 있습니다. 이들의 대표곡인 ‘My Generation’은 모드 세대의 반항심과 자부심을 담아낸 대표적인 젊은이의 송가였습니다. 이 곡의 “I hope I die before I get old”라는 가사는 당시 젊은 세대의 심리를 대변하며, 이후 수많은 밴드에 영향을 끼쳤습니다.

록 사운드 혁신과 무대 퍼포먼스

더 후는 단순히 음악만이 아니라 무대 연출에서도 혁신적이었습니다. 공연 말미에 악기를 부수는 파격적인 행위는 그들을 상징하는 장면이 되었고, 이는 음악이 단순한 청각적 경험이 아니라 시각적·정서적 충격을 주는 예술이 될 수 있다는 것을 보여주었습니다. 음악적으로도 그들은 록 오페라(Rock Opera)라는 새로운 형식을 개척했습니다.

1969년 앨범 Tommy는 하나의 서사를 가진 곡들로 구성된 최초의 성공적인 록 오페라 중 하나로 평가받습니다. ‘Pinball Wizard’와 같은 곡은 테마와 스토리텔링, 그리고 강렬한 리프가 어우러져 록 장르의 새로운 가능성을 열었습니다.

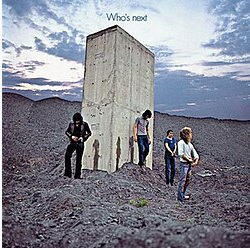

이 외에도 Who’s Next 앨범에서는 ‘Baba O’Riley’, ‘Behind Blue Eyes’ 같은 곡으로 신시사이저와 록 사운드의 결합을 성공적으로 보여주었습니다. 젊은 세대가 이 곡들을 처음 들으면, 50년 전 곡이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 현대적인 에너지를 느낄 수 있습니다. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 곡이 'Baba O'Riley'입니다. 지금 들어도 상당히 깔끔한 편곡과 사운드가 정말 마음에 듭니다.

브리티시록의 한 축으로서의 더 후

브리티시록 하면 흔히 비틀즈, 롤링스톤즈를 먼저 떠올리지만, 더 후는 그들과 다른 개성을 지녔습니다. 비틀즈가 멜로디 중심의 팝 감성을, 롤링스톤즈가 블루스 기반의 거친 록을 대표했다면, 더 후는 젊음의 반항심과 폭발적인 무대 에너지로 독보적인 위치를 차지했습니다. 특히 베이스와 드럼이 주도하는 사운드 구조, 기타의 파워 코드 활용, 보컬의 날카로운 외침은 이후 펑크 록과 하드록의 발전에 직접적인 영향을 주었습니다.

‘Won’t Get Fooled Again’의 긴 빌드업과 폭발적인 엔딩은 지금도 수많은 영화와 광고에 사용되며 대중문화 속에서 살아 있습니다. 현대의 젊은 뮤지션들이 더 후를 분석하며 배우는 이유도 여기에 있습니다. 더 후는 단지 ‘옛날 밴드’가 아니라, 여전히 배울 점이 많은 살아 있는 록의 교과서인 셈입니다.

더 후는 모드 문화에서 출발해 록 사운드와 공연 문화를 혁신하며 브리티시록의 핵심으로 자리잡았습니다. 젊은 세대가 그들의 음악을 접하면, 시대를 초월한 에너지와 창의성을 느낄 수 있습니다. 지금이야말로 더 후의 앨범을 들어보고, 록이 어떻게 젊음을 표현해 왔는지 체험할 때입니다.